Maschinelles Lernen spielerisch begreifen – Das HABA Pro Digital Starter Set im Bildungsbereich

Die Vermittlung digitaler Kompetenzen und speziell von Themen wie Künstliche Intelligenz (KI) wirkt auf den ersten Blick abstrakt und schwer greifbar – insbesondere für jüngere Lernende. Dabei gewinnen diese Zukunftsthemen im Bildungsbereich zunehmend an Bedeutung. Wie kann man also Grundschulkinder oder sogar Kindergartenkinder an komplexe Begriffe wie Maschinelles Lernen heranführen, ohne sie zu überfordern? Das HABA Pro Digital Starter Set „Maschinelles Lernen“ bietet hier einen innovativen Ansatz: Es übersetzt Prinzipien der KI in ein greifbares, spielerisches Format. In diesem ausführlichen Bericht werden Aufbau und Inhalte des Sets, das pädagogische Konzept dahinter sowie praktische Einsatzmöglichkeiten in Bildungseinrichtungen beleuchtet. Zudem betrachten wir die didaktischen Ziele, mögliche Ergänzungen innerhalb der HABA-Digitalwelt, Vorteile und Herausforderungen in der Anwendung und berichten von ersten Erfahrungen aus der Praxis.

Inhalt

Komponenten, Inhalte und Funktionen

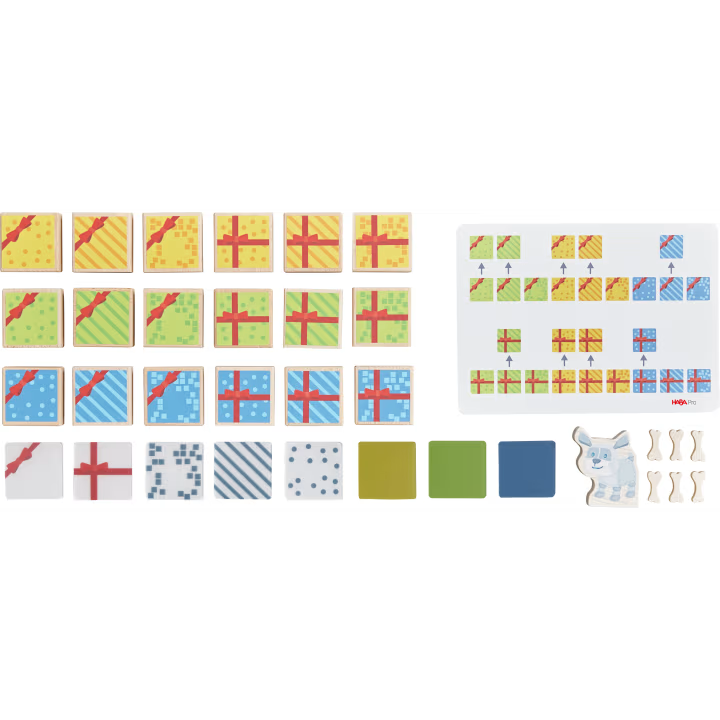

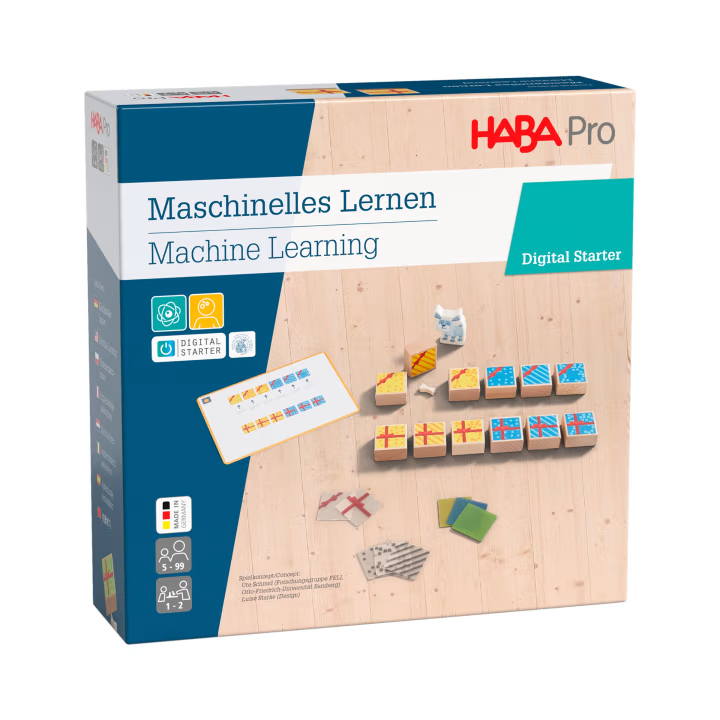

Das Digital Starter Set „Maschinelles Lernen“ von HABA Pro ist ein Lernspiel, das aus klassischen Brettspiel-Materialien besteht. Die Schachtel enthält robustes, hochwertiges Spielmaterial aus Holz und Karton, das speziell für den Einsatz in Bildungseinrichtungen konzipiert wurde. Zu den Komponenten gehören unter anderem:

- Spielfigur „WiFi“: Ein kleiner Roboterhund aus Holz, der im Spiel die Rolle der künstlichen Intelligenz übernimmt. WiFi ist der zentrale Charakter, den die Kinder steuern, um versteckte Informationen (die „Knochen“) zu finden.

- Holz-Spielsteine „Geschenkpakete“: Mehrere holzene Geschenkpakete in bunten Farben und mit unterschiedlichen Mustern und Schleifen. Jedes Paket ist ein Spielstein, unter dem ein kleiner Knochen verborgen sein kann. Die Variationen in Farbe, Muster und Schleifenart dienen im Spiel als Merkmale oder Eigenschaften, anhand derer Muster erkannt werden.

- Holzmarker „Hundeknochen“: Kleine Knochen aus Holz, die als verborgene Objekte dienen. Sie werden unter ausgewählten Geschenkpaket-Spielsteinen versteckt und stellen die „belohnten“ Fälle dar, die WiFi finden soll.

- Merkmalskarten bzw. -plättchen: Kartonplättchen, welche die verschiedenen Merkmale der Geschenkpakete abbilden (z.B. je eine Karte für jede Farbe, jedes Muster und jede Schleifenform). Diese helfen den Kindern dabei, die Eigenschaften zu analysieren und eine Regel abzuleiten, nach der die Knochen versteckt sind.

- Szenario-Vorlagen (Aufgabenkarten): Das Set beinhaltet 16 vorgefertigte Szenario-Karten bzw. Vorlagen, die unterschiedliche Versteckmuster vorgeben. Jede Vorlage stellt ein Rätsel dar: Sie zeigt an, unter welchen Bedingungen die Knochen in den Paketen liegen (ohne die Lösung offensichtlich zu machen). Die Szenarien sind in vier Schwierigkeitsstufen unterteilt, farblich codiert von Level 1 (sehr leicht, grün) bis Level 4 (schwer, rot). Anhand dieser Vorlagen können Lehrkräfte oder Spielleiter die Ausgangssituation leicht aufbauen, indem sie die Geschenkpakete gemäß der Vorlage auslegen und die Knochen entsprechend verstecken.

- Anleitung und Begleitmaterial: Dem Spiel liegt eine ausführliche, mehrsprachige Anleitung bei. Darin wird nicht nur der Spielablauf erklärt, sondern auch Hintergrundwissen zum Thema Maschinelles Lernen kindgerecht aufbereitet. Interessanterweise ist das Begleitmaterial in mehreren Sprachen verfügbar (darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Polnisch, Niederländisch, Italienisch, Chinesisch), was den Einsatz in bilingualen Klassen oder internationalen Schulen erleichtert. Zusätzlich enthält das Handbuch Hinweise für Pädagog*innen, wie sie die Brücke zur realen Welt der KI schlagen können.

Funktionsweise und Spielprinzip: Der Kern des Spiels ist ein Deduktions- und „Legespiel“, bei dem die Kinder durch Ausprobieren und logisches Schlussfolgern eine verborgene Regel entdecken sollen. Das konkrete Spielsetting ist in eine kindgerechte Geschichte eingebettet: Eine Spielerin schlüpft in die Rolle des „Programmierers“, der/die dem Roboterhund WiFi etwas „beibringt“, indem er/sie Hundeknochen in bestimmten Geschenkpäckchen versteckt. Der/die andere Spieler*in übernimmt die Rolle von WiFi, der künstlichen Intelligenz in Gestalt des Hundes, und soll herausfinden, nach welcher Regel die Knochen versteckt wurden.

Zu Beginn einer Runde werden abhängig vom gewählten Level einige Geschenkpakete auf dem Tisch ausgelegt. Jedes Geschenkpaket hat bestimmte Eigenschaften (Farbe, Muster, Schleife). Der Programmierer versteckt nun – gemäß der Szenario-Karte für das Level – die Holz-Knochen unter einigen dieser Pakete, während WiFi (die zweite Person oder das Team WiFi) wegsieht oder die Augen schließt. Dieses präparierte Arrangement entspricht der „Trainingssituation“ für den Roboterhund.

Anschließend darf WiFi eine begrenzte Anzahl von Päckchen öffnen – nämlich genau jene, die laut Szenario als Trainingsbeispiele vorgesehen sind. Diese ausgewählten Pakete werden geöffnet (umgedreht), sodass WiFi sieht, ob darin ein Knochen liegt oder nicht. Aus dieser Stichprobe an Beispielen muss WiFi nun lernen: Welche Gemeinsamkeiten haben die Pakete, in denen Knochen versteckt waren? Und wie unterscheiden sie sich von denen ohne Knochen?

Hier kommen die Merkmalsplättchen ins Spiel. WiFi (bzw. die Spielenden in dieser Rolle) legt die passenden Merkmalskarten für beobachtete Eigenschaften aus und versucht, die Regel abzuleiten, nach der der Programmierer die Knochen versteckt hat. Die Regel könnte zum Beispiel lauten: „Alle Knochen liegen in gelben Paketen“ oder „Knochen sind in Paketen versteckt, die grün und gepunktet sind“. Je nach Schwierigkeitsgrad kann die Regel ein einzelnes Merkmal (Level 1) oder eine Kombination von Merkmalen umfassen. In den höheren Levels kommen auch logische Verknüpfungen wie ODER-Regeln hinzu (z.B. „entweder alle roten oder alle blau-gestreiften Pakete enthalten Knochen“), was die Herausforderung deutlich steigert.

Hat WiFi eine Hypothese aufgestellt, folgt die Überprüfungsphase: Nun darf WiFi die restlichen Geschenkpakete gezielt öffnen, die nach der vermuteten Regel Knochen enthalten müssten. So zeigt sich, ob die abgeleitete Regel korrekt war. Anhand der Szenariokarte oder der Rückseite der Vorlage (die die richtige Lösung zeigt) kann der Erfolg überprüft werden. Wenn WiFi richtig liegt, sind nun alle Knochen gefunden – die KI hat sozusagen „gelernt“. Liegt WiFi falsch, kann man gemeinsam überlegen, welche Merkmale übersehen wurden, und ggf. eine neue Runde starten.

Eine Spielrunde dauert etwa 10 Minuten, was eine zügige, kurzweilige Erfahrung schafft. Dadurch eignet sich das Spiel auch für zwischendurch oder für mehrere Durchläufe hintereinander, wobei die Rollen der Spieler*innen getauscht werden können (so erlebt jeder einmal die Perspektive des „Lehrenden“ und des „lernenden“ Roboters).

Zusammengefasst bietet das Produkt also eine vollständige analoge Lernumgebung, um den Mechanismus des maschinellen Lernens – Regeln aus Beispielen ableiten und auf neue Fälle anwenden – nachzustellen. Alle nötigen physischen Materialien sind enthalten, und die Funktionen sind so gestaltet, dass Kinder durch Anfassen, Ausprobieren und Schließen von konkreten Objekten lernen können.

Idee und pädagogisches Konzept hinter dem Set

Die Grundidee des HABA Digital Starter Sets „Maschinelles Lernen“ ist es, die digitale Welt analog begreifbar zu machen. Kinder sollen spielerisch die Funktionsweise von Computern und Künstlicher Intelligenz verstehen, ohne direkt vor einem Bildschirm oder Code zu sitzen. Dieses Konzept folgt dem Ansatz des sogenannten unplugged learning in der Informatikdidaktik: Komplexe informatische Konzepte werden in greifbare, physische Aktivitäten übersetzt. Hierbei werden alltägliche Gegenstände und kindgerechte Geschichten genutzt, um abstrakte Vorgänge zu veranschaulichen.

Pädagogisches Konzept: Hinter dem Set steckt ein durchdachtes Lernkonzept, das HABA Pro in Kooperation mit der Universität Bamberg entwickelt hat. Federführend waren hier unter anderem Prof. Dr. Ute Schmid (Lehrstuhl für Kognitive Systeme) und ihre Mitarbeiter*innen, die sich intensiv mit Elementarinformatik und KI-Vermittlung für Kinder beschäftigen. Diese wissenschaftliche Zusammenarbeit stellt sicher, dass die Spiele nicht nur unterhaltsam, sondern auch fachlich fundiert und pädagogisch wertvoll sind. Die Inhalte orientieren sich an aktuellen Bildungsstandards und Empfehlungen zur informatischen Grundbildung im Kindesalter.

Analogie zum echten Maschinellen Lernen: Das Spiel greift die Grundprinzipien des maschinellen Lernens auf und überträgt sie in eine für Kinder verständliche Form. So entspricht etwa das Öffnen einiger Geschenkpakete und Schließen auf die restlichen Verstecke dem Konzept des Trainingsdatensatzes und der Generalisation: Die KI (hier verkörpert durch WiFi) „sieht“ nur wenige Beispiele und muss daraus lernen, eine allgemeine Regel für alle Daten (Pakete) abzuleiten. Dieser Kernprozess – aus Beispielen Regeln ableiten und dann anwenden – ist fundamental für maschinelles Lernen und wird im Spiel erlebbar gemacht. Kinder merken gar nicht, dass sie ein abstraktes Konzept nachvollziehen, denn für sie ist es eine Schatzsuche mit einem Roboterhund.

Story und Charaktere: Eingebettet ist das Ganze in eine kindgerechte Geschichte mit wiederkehrenden Figuren. In der Welt der Digital Starter-Reihe gibt es die Geschwister Pixi und Cody sowie den Roboterhund WiFi. Pixi und Cody sind neugierige Kinder, die gerne tüfteln – sie repräsentieren quasi die jungen Spieler*innen selbst. WiFi, der Roboterhund, ist ihr treuer Begleiter und ein freundliches „Computermaskottchen“. Diese Figuren ziehen sich durch mehrere Spiele der Reihe und schaffen Identifikationsmöglichkeiten. Im Spiel „Maschinelles Lernen“ tritt WiFi als lernender Agent auf, während Pixi und Cody in der Hintergrundgeschichte den Rahmen liefern (z.B. Pixi und Cody verstecken die Knochen für WiFi). Das Erzählen einer kleinen Geschichte motiviert die Kinder zusätzlich: Sie helfen WiFi dabei, alle Knochen zu finden, was dem abstrakten Lernziel eine konkrete Mission und einen emotionalen Anreiz gibt.

Anknüpfung an die Lebenswelt der Kinder: Ein zentrales pädagogisches Prinzip ist, so nah wie möglich an der Erfahrungswelt der Kinder zu bleiben. Geschenkpakete, bunte Schleifen, Hundeknochen und ein Haustier-Roboter – all das sind Motive, die Kindern vertraut oder zumindest spannend sind. Auf diese Weise wird vermieden, dass das Thema „Computer“ zu theoretisch oder trocken wird. Statt komplizierter mathematischer Erklärungen von Algorithmen erleben die Kinder ein Spiel mit Mustern und Regeln, das sie intuitiv verstehen können. Gleichzeitig lernen sie implizit, wie Computer „denken“, d.h. systematisch vorgehen.

Spielerisches Lernen und intrinsische Motivation: Das Digital Starter Set „Maschinelles Lernen“ folgt dem Konzept des Game-Based Learning. Die Lerninhalte (hier Mustererkennung und algorithmisches Denken) sind in ein Spiel eingebettet, das Spaß macht. Durch dieses spielerische Element sind die Kinder hochmotiviert, das Rätsel zu lösen. Sie agieren aus eigenem Antrieb – getrieben vom Spaß am Spiel und dem Erfolgserlebnis, den versteckten Knochen auf die Spur zu kommen. Diese intrinsische Motivation fördert nachhaltiges Lernen, denn das Lernen wird als Nebeneffekt des Spielens erlebt.

Zusammenfassend steht hinter dem Set die Idee, computational thinking früh zu fördern: Probleme erkennen, abstrahieren, Regeln finden und anwenden – all das leistet ein Kind, das WiFi zum Erfolg führt. Das pädagogische Konzept kombiniert also logisches Denken mit Handlungsorientierung. Durch Versuch und Irrtum (Öffnen verschiedener Pakete, Hypothesen testen) lernen die Kinder, aus Feedback zu schließen – ähnlich wie ein Algorithmus, der aus Fehlern lernt. Diese Herangehensweise fördert nicht nur informatische Kompetenzen, sondern auch allgemeine kognitive Fähigkeiten.

Zielgruppe und schulische Einsatzmöglichkeiten

Das HABA Pro Digital Starter Set „Maschinelles Lernen“ ist für eine relativ breite Altersgruppe im frühen Bildungsbereich konzipiert. Laut Herstellerempfehlung eignet es sich ab etwa 5 Jahren, also bereits für ältere Kindergartenkinder bzw. Vorschulkinder. Die Hauptzielgruppe sind jedoch Schüler*innen der Grundschule (Klassen 1 bis 4, ca. 6–10 Jahre). In diesem Alter lassen sich die Kinder besonders gut für spielerisches Lernen begeistern, und sie bringen die nötigen kognitiven Fähigkeiten mit, um einfache Muster zu erkennen und logische Schlussfolgerungen zu ziehen.

Einsatz in der Grundschule: In Grundschulen kann das Set in verschiedenen Kontexten verwendet werden. Zum einen passt es hervorragend in den Sachunterricht oder Mathematikunterricht, wenn dort Themen wie Logik, Muster oder erste Einblicke in die Welt der Computer behandelt werden. Immer mehr Schulen integrieren Elemente der informatischen Grundbildung in den Lehrplan der Primarstufe – hierfür ist dieses Spiel ein idealer Baustein. Beispielsweise könnte man eine Unterrichtseinheit über „Computer und wie sie denken“ gestalten und das Spiel als zentrales Element nutzen. Dabei könnten Zweiergruppen oder Kleingruppen parallel das Spiel durchlaufen, während die Lehrkraft herumgeht und Hilfestellung gibt. Alternativ kann das Spiel im Stationenlernen eingesetzt werden: eine Station im Klassenzimmer ist der „KI-Tisch“, an dem die Kinder mit WiFi Knochen suchen, während an anderen Stationen ggf. andere Aufgaben zu digitalen Themen stattfinden.

Außerdem eignet sich „Maschinelles Lernen“ für Projekttage oder Arbeitsgemeinschaften (AGs). In einer Computer-AG der Grundschule, wo vielleicht sonst erste Programmierübungen stattfinden, kann dieses analoge Spiel einen kreativen Kontrast bieten. Es zeigt den Kindern, dass Informatik nicht nur am PC stattfindet, sondern überall um uns herum Prinzipien von Informatik wirken. Auch als Bereicherung für die Schulbücherei oder den Freiarbeits-Bereich einer Schule ist das Material denkbar: Kinder könnten es in Freistunden oder der Nachmittagsbetreuung hervorholen und selbstständig spielen, sobald sie den Ablauf kennen.

Einsatz in der Sekundarstufe I: Interessanterweise ist das Set nicht ausschließlich auf die Jüngsten beschränkt. Es lässt sich ebenso in der Sekundarstufe I, insbesondere in den Klassen 5 und 6 (also ca. 10–12 Jahre), als einführendes Anschauungsmaterial nutzen. Zwar erscheinen die Holzgeschenke vielleicht auf den ersten Blick „kindisch“ für eine weiterführende Schule, doch als didaktisches Hilfsmittel, um erstmals das Konzept von Künstlicher Intelligenz oder Algorithmen im Informatikunterricht einzuführen, kann es sehr wirkungsvoll sein. Eine Lehrerin könnte z.B. mit der gesamten Klasse ein schwierigeres Level (Level 4) gemeinsam spielen: Die Lehrkraft verbirgt die Knochen nach einer Vorlage und die Schülerinnen müssen als Team WiFi die Regel finden. So wird abstraktes Vorwissen aktiviert, bevor man anschließend auf tatsächliche Computerbeispiele oder Programmierungen zu sprechen kommt. Für ältere Schülerinnen kann man den Bezug deutlicher machen, indem man nach dem Spiel die Parallelen zur Funktionsweise echter Machine-Learning-Algorithmen diskutiert (Stichworte: Trainingsdaten, Mustererkennung, Verallgemeinerung, Testen von Hypothesen).

Förderschulen und inklusiver Unterricht: Ein weiterer denkbarer Einsatzbereich ist die sonderpädagogische Förderung. Das Spiel trainiert grundlegende kognitive Fähigkeiten wie deduktives Denken, Konzentration und Mustererkennung – Kompetenzen, die auch in Förderschulen (z.B. im Bereich Lernen oder geistige Entwicklung) gezielt gefördert werden. Durch das konkrete, haptische Material und die einfache Handlung (verstecken und suchen) ist das Set auch für Kinder mit Lernschwierigkeiten gut zugänglich. Die verschiedenen Schwierigkeitsstufen erlauben es, individuell anzupassen: Man kann mit Level 1 sehr niedrigschwellig beginnen und bei Erfolg steigern. Zudem ist das Erfolgserlebnis des „Entdeckens“ eines Musters ein Motivator auch für Schüler*innen, denen abstraktes Denken sonst schwerfällt. Entsprechend taucht das Produkt sogar in Datenbanken für förderpädagogische Spiele auf, da es sich zur kognitiven Förderung eignet. Im inklusiven Unterricht kann „Maschinelles Lernen“ daher ein Mittel sein, um unterschiedlich leistungsstarke Kinder gemeinsam knobeln zu lassen – jeder kann etwas beitragen, sei es durch Beobachtungsgabe oder durch Einbringen von Ideen zur Lösung.

Gruppengrößen und Sozialformen: Das Spiel ist primär für zwei Spieler konzipiert (Programmierer und WiFi), funktioniert aber ebenfalls in kleinen Teams. In einer Kleingruppe könnten zum Beispiel zwei Kinder gemeinsam die Rolle des Programmierers (Beraterteam) und zwei weitere die Rolle von WiFi übernehmen. Die Kommunikation untereinander – etwa das Diskutieren, welche Merkmale wichtig sein könnten – fördert dabei auch die sprachliche Ausdrucksfähigkeit und Kooperationsfähigkeit. Für den Einsatz im Plenum (also mit der ganzen Klasse) ist es sinnvoll, technisches Hilfsmittel wie eine Dokumentenkamera oder Webcam-Projektion einzusetzen: Damit kann die Lehrkraft das Spielbrett für alle auf der Leinwand sichtbar machen. So könnte man rundenweise einzelne Schüler*innen nach vorn holen, die dann als WiFi agieren, während die übrige Klasse Tipps geben oder gemeinsam analysieren darf. Diese Variante erhöht die Reichweite des Spiels – statt nur zwei Kinder einzubeziehen, kann man so alle beteiligen.

Zusammengefasst richtet sich das Digital Starter Set „Maschinelles Lernen“ in erster Linie an Kinder im Vor- und Grundschulalter, lässt sich aber mit kreativer Methodik auch in höheren Klassen oder speziellen Fördersettings gewinnbringend einsetzen. Die Flexibilität in den Spielvarianten (zu zweit, Gruppe, ganze Klasse) erlaubt Anpassungen an verschiedenste Unterrichtssituationen, vom klassischen Unterricht über AGs bis hin zur Ganztagsbetreuung oder auch Ferienprogramme zum Thema „Coding & KI“.

Technische Voraussetzungen und Handhabung in der Praxis

Ein großer Vorteil des HABA Digital Starter Sets „Maschinelles Lernen“ ist, dass es keinerlei elektronische Geräte oder spezielle Technik benötigt. Die technischen Voraussetzungen sind minimal: Im Prinzip braucht man nur einen Tisch oder Bodenfläche, auf der die Kinder die Geschenkpakete auslegen können, und ausreichend Licht, damit alle Farben und Muster gut erkennbar sind. Das gesamte Equipment kommt komplett im Spielkarton – Schulen müssen also nicht in Computer, Tablets oder andere Hardware investieren, um dieses Lernspiel nutzen zu können. Dieses unplugged Konzept entlastet gerade Einrichtungen, die (noch) nicht mit digitalen Geräten ausgestattet sind, und reduziert auch eventuelle technische Hemmschwellen bei Lehrkräften.

Vorbereitung und Aufbau: Die praktische Handhabung gestaltet sich unkompliziert. Vor der ersten Nutzung sollten Lehrkräfte oder Erziehende das Material sortieren und sich mit der Anleitung vertraut machen. Es empfiehlt sich, die verschiedenen Typen der Merkmalsplättchen (Farben, Muster, Schleifen) vielleicht in kleinen Tütchen oder Fächern aufzubewahren, damit sie im Spiel schnell griffbereit sind. Gleiches gilt für die Holz-Knochen und Geschenkpakete – diese sind aber groß genug und gut unterscheidbar, sodass Verwechslungsgefahr gering ist. Der Aufbau einer Spielrunde nach Vorlage dauert nur wenige Minuten: Man wählt eine der Szenario-Karten (je nach gewünschtem Schwierigkeitsgrad), legt die entsprechenden Geschenke gemäß Abbildung aus und platziert die Knochen darunter. Diese Vorbereitung kann vom Lehrenden erfolgen, oder – in höheren Klassen – an verantwortungsbewusste Schüler delegiert werden.

Platzbedarf und Umfeld: Das Spiel benötigt nicht viel Platz. Ein normaler Schultisch reicht aus, um etwa 6 bis 12 Geschenkpaket-Steine auszulegen (abhängig vom Szenario). In einem Sitzkreis im Kindergarten könnte man die Materialien auch auf dem Boden anordnen. Wichtig ist, dass die Kinder gut darum sitzen und alles sehen können. Bei Gruppenspiel sollten die Rollen klar verteilt sein (wer schaut weg, wer versteckt, etc.), um den Spielreiz aufrechtzuerhalten.

Zeitliche Integration: Da eine Runde nur ca. 10 Minuten dauert, kann das Spiel flexibel in den Ablauf integriert werden. Lehrkräfte berichten, dass es sich sowohl als Stundeneinstieg eignet (um das Denken der Kinder anzuregen, z.B. als „Problem des Tages“) als auch als Auflockerung zwischendurch, wenn Konzentration nachlässt. In Arbeitsgemeinschaften kann man auch Turniere oder Challenges veranstalten, wer etwa die schwierigsten Rätsel knackt. Mehrere Durchgänge sind problemlos möglich, da durch die 16 Vorlagen genug Abwechslung vorhanden ist. Sollte das nicht genügen, können kreative Lehrkräfte sogar eigene Muster ausdenken und die Knochen nach selbst erdachten Regeln verstecken – das Material erlaubt auch freie Spielideen jenseits der mitgelieferten Szenarien, sofern die Kinder das Prinzip verstanden haben.

Handhabung durch die Kinder: Das Spielmaterial ist für Kinderhände gut greifbar und robust. Die Holzkomponenten (Pakete, Knochen, Figur) sind langlebig und überstehen auch häufigen Gebrauch in Klassenzimmer oder Kindergarten. Die Pappkarten (Merkmals- und Szenariokarten) sind aus dickem Karton gefertigt; es bietet sich dennoch an, sie eventuell zu laminieren, wenn sie über Jahre in vielen Klassen eingesetzt werden sollen – so bleiben sie länger neuwertig. Die Kinder können nach Anleitung der Lehrkraft das Spiel weitgehend selbstständig durchführen: In höheren Grundschulklassen ist es denkbar, das Spiel als Freiarbeitsmaterial bereitzustellen, sobald die Kinder den Ablauf verinnerlicht haben. In unteren Klassen oder in der Kita wird man anfänglich das Spiel gemeinsam erarbeiten und mit viel mündlicher Moderation begleiten.

Sicherheit und Altersgerechtigkeit: Alle Materialien sind so gestaltet, dass keine akute Verletzungsgefahr besteht (abgerundete Holzteile, keine scharfen Kanten). Da Kleinteile (Holzknochen) dabei sind, wird das empfohlene Mindestalter von 5 Jahren genannt, was auch aufgrund der inhaltlichen Anforderungen (logisches Denken) sinnvoll ist. Jüngere Geschwister oder Kinder unter 3 Jahren sollten wegen Verschluckungsgefahr die Teile nicht unbeaufsichtigt in die Hände bekommen – aber im typischen Einsatzumfeld (Kindergarten ab Vorschule oder Schule) ist dies ohnehin kein Thema.

Benötigte Vorkenntnisse: Weder die Kinder noch die Lehrkraft benötigen spezielle Informatik-Vorkenntnisse, um mit dem Set zu arbeiten. Die Regeln sind im Prinzip selbsterklärend, sobald man eine Proberunde gespielt hat. Lehrkräfte, die sich unsicher beim Thema KI fühlen, erhalten durch das beiliegende Begleitmaterial genügend Hintergrund, um einfache Fragen der Kinder beantworten zu können. Außerdem dient das Spiel ja als Metapher – detaillierte technische Erklärungen sind gar nicht nötig, solange die Analogie verstanden wird. Dennoch ist es hilfreich, wenn die betreuende Person das Ziel des Spiels – nämlich das Ableiten einer Regel aus Beispielen – klar vor Augen hat, um gegebenenfalls die Kinder in die richtige Richtung zu lenken, falls sie frustriert feststecken.

Technische Hilfsmittel im erweiterten Einsatz: Wie schon erwähnt, kommt das Spiel ohne Elektronik aus. Möchte man es dennoch modern ergänzen, könnte man überlegen, im Anschluss an das analoge Spiel einen Bezug zur digitalen Technik herzustellen, z.B. mit einer kindgerechten Coding-App oder einem einfachen Machine-Learning-Demo am PC. Dies wäre jedoch zusätzlicher Aufwand und ist nicht für den Einsatz des Sets erforderlich. Ein praktisches Hilfsmittel hingegen, das sich bewährt hat, ist die schon genannte Dokumentenkamera oder ein Overhead-Projektor: Damit kann man das Spielfeld für größere Gruppen projizieren und gemeinsam besprechen. Einige Lehrkräfte nutzen auch Moderationskarten oder Tafeln, um während des Spiels die aufgedeckten Merkmale zu notieren – so bleibt der Überblick gewahrt, welche Eigenschaften bereits als relevant oder irrelevant identifiziert wurden. Solche methodischen Kniffe erleichtern die Handhabung in größeren Gruppen.

Insgesamt ist die Handhabung in der Praxis also einfach und flexibel. Das Set ist mobil (man kann es leicht mitnehmen, z.B. auch auf Lehrerkonferenzen oder zu Fortbildungen, um es Kolleg*innen vorzuführen) und der Einsatz erfordert keine besondere Infrastruktur. Genau das macht es für viele Bildungseinrichtungen attraktiv, die zwar digitale Bildung fördern möchten, aber nicht in jedem Raum Laptops oder Tablets zur Verfügung haben. Hier kommt die digitale Bildung im wahrsten Sinne zum Anfassen.

Didaktische Ziele und geförderte Kompetenzen

Die Arbeit mit dem Digital Starter Set „Maschinelles Lernen“ fördert eine ganze Reihe von Kompetenzen, sowohl im fachlichen (informatischen) Bereich als auch im allgemein-kognitiven und sozialen Bereich. Im Folgenden sind die wichtigsten Lernziele und Fähigkeiten aufgeführt, die durch das Spiel entwickelt bzw. geschult werden:

Fachliche (digitale) Lernziele:

- Verständnis der Funktionsweise von Computern und KI: Die Kinder sollen begreifen, wie Computer „denken“ und insbesondere wie eine Künstliche Intelligenz aus Beispielen lernt. Nach einigen Runden verinnerlichen viele Kinder intuitiv das Prinzip, dass ein Computer erst trainiert werden muss, bevor er verlässliche Ergebnisse liefern kann. Das Spiel macht also den Prozess des Maschinellen Lernens verständlich – ein Konzept, das sonst oft abstrakt bleibt.

- Grundlagen von Algorithmen und Suchstrategien: Im Spiel dreht sich alles um das Finden einer systematischen Suchstrategie. WiFi darf nur wenige Pakete öffnen – also muss clever ausgewählt werden, welche Beispiele die meisten Informationen liefern. Implizit lernen die Kinder so etwas über effizientes Suchen (z.B. analog zu Suchalgorithmen in der Informatik: Welche Schritte führen schnell zum Ziel?). Begriffe wie Algorithmus werden dadurch greifbar, denn die Kinder führen im Grunde selbst einen Algorithmus aus (schrittweises Eingrenzen der möglichen Regel).

- Mustererkennung und Abstraktion: Ein zentrales didaktisches Ziel ist es, die Fähigkeit zur Mustererkennung zu schulen. Die Kinder müssen aus konkreten Einzelfällen (geöffnetes Paket mit oder ohne Knochen) eine abstrakte Gemeinsamkeit herausfiltern. Das erfordert Abstraktionsvermögen – eine Kernkompetenz im Informatikunterricht. Das Spiel belohnt diese Fähigkeit direkt: wer das Muster erkennt (z.B. „alle gepunkteten Objekte“), löst das Rätsel.

- Logisches Denken und Boolesche Logik: Besonders in den höheren Schwierigkeitsstufen kommt logisches Kombinieren ins Spiel. Wenn die Regel beispielsweise aus zwei Merkmalen besteht oder ein ODER enthält, müssen die Kinder logisch kombinieren: z.B. „es muss entweder Merkmal A oder Merkmal B erfüllt sein“. Damit üben sie grundlegendes logisches Denken, wie es später bei Booleschen Operatoren oder Bedingungslogik gebraucht wird (selbst wenn sie diese Begriffe noch nicht kennen).

- Erster Umgang mit dem Konzept „künstliche Intelligenz“: Allein dass das Wort KI oder Maschinelles Lernen im Raum steht und die Kinder wissen, es geht um einen Roboterhund, der „lernen“ soll, trägt zur Entmystifizierung von KI bei. Sie erleben KI nicht als etwas Magisches, sondern als einen Prozess, den man verstehen und sogar spielerisch nachstellen kann. Damit legen sie eine Basis, spätere komplexere Diskussionen über KI (z.B. in höheren Klassen) besser einordnen zu können.

Allgemeine kognitive Kompetenzen:

- Analytisches und strategisches Denken: Die Kinder lernen, Probleme systematisch zu analysieren. Anstatt planlos Päckchen zu öffnen, merken sie schnell, dass es sinnvoll ist, mit Strategie vorzugehen – z.B. bewusst sehr unterschiedliche Päckchen als Trainingsbeispiele zu wählen, um möglichst viel Information zu gewinnen. Sie entwickeln einfache Strategien und passen diese bei Bedarf an (Strategiewechsel), was ihre Problemlösefähigkeit steigert.

- Deduktives Schlussfolgern: Das Herz des Spiels ist das Schlussfolgern – von Einzelfällen auf eine Regel zu schließen. Diese deduktive Fähigkeit ist nicht nur in der Mathematik oder Informatik wertvoll, sondern auch im Alltag (z.B. Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge erkennen). Durch die spielerische Wiederholung wird diese Form des logischen Denkens trainiert und immer schneller durchlaufen.

- Konzentration und Ausdauer: Um ein Muster zu finden, müssen die Kinder genau beobachten und geduldig testen. Gerade die höheren Level erfordern eine gute Konzentrationsfähigkeit, weil mehrere Merkmale beachtet werden müssen. Auch wenn die erste Vermutung falsch ist, motiviert das Spiel zum Durchhalten: Die Kinder möchten die Lösung wissen und probieren es dann erneut. So fördert das Set auch Frustrationstoleranz und die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen (Trial-and-Error als Lernprinzip).

- Transferdenken: Interessanterweise wird auch das Transferdenken angeregt. Kinder übertragen Erkenntnisse aus einer Runde auf die nächste: Haben sie z.B. gelernt, dass die Farbe ein Kriterium sein kann, achten sie beim nächsten Rätsel sofort wieder auf Farben. Dieser Transfer zeigt, dass sie das Prinzip begriffen haben und es in neuen Situationen anwenden können – eine Fähigkeit, die in allen Lernbereichen wichtig ist.

Soziale und methodische Kompetenzen:

- Teamarbeit und Kommunikation: Wenn das Spiel in Gruppen oder mit der ganzen Klasse gespielt wird, kommt eine soziale Komponente hinzu. Die Schüler*innen müssen sich absprechen, gemeinsam Hypothesen diskutieren („Meinst du, es liegt an der Farbe gelb?“) und einander zuhören. Sie lernen, Vorschläge zu formulieren und zu begründen („In dem einen gelben Paket war ein Knochen, im blauen nicht – vielleicht sind alle Knochen in gelben Geschenken?“). Diese kommunikativen Fähigkeiten und das kooperative Arbeiten werden beiläufig beim gemeinsamen Knobeln geschult.

- Rollenwechsel und Perspektivübernahme: Das abwechselnde Schlüpfen in die Rolle des „Programmierers“ und des „WiFi“ (also einmal der/die, der etwas versteckt, und einmal der/die, der etwas lernen muss) fördert die Perspektivübernahme. Kinder erleben beide Seiten: zum einen gestalten sie selbst eine Regel (eine Art Lehrenden-Perspektive), zum anderen müssen sie sich in die Rolle des Suchenden versetzen. Dieser Rollenwechsel kann ihr Verständnis vertiefen und auch Empathie fördern – man lernt, wie es ist, etwas nicht zu wissen und es herausfinden zu müssen.

- Spielerische Fehlerkultur: Durch das Prinzip des Versuch-und-Irrtum lernen die Kinder eine positive Fehlerkultur kennen. Im Spiel ist es völlig okay, eine falsche Vermutung zu äußern oder daneben zu liegen – es gehört zum Ablauf dazu, aus Fehlern zu lernen. Diese Einstellung lässt sich idealerweise auf den Unterricht übertragen: Irrtümer sind kein Versagen, sondern ein Schritt zum Lernen. Das HABA-Set liefert quasi ein geschütztes Umfeld, in dem Fehler sogar Spaß machen (denn selbst wenn WiFi zunächst falsch rät, macht es nichts – man probiert es halt anders).

- Multisensorisches Lernen: Da die Kinder anfassen, sehen und (im Gespräch) auch hören/sprechen, werden mehrere Sinne und Kanäle genutzt. Dieses multisensorische Lernen hilft besonders jungen Kindern, abstrakte Konzepte besser zu verankern. Das Fühlen der Holzteile oder das visuelle Erkennen von Farben/Mustern macht das Lernen konkreter als es eine Erklärung an der Tafel je könnte.

Abschließend lässt sich sagen, dass das Digital Starter Set „Maschinelles Lernen“ nicht nur Inhalte rund um Computer und KI vermittelt, sondern ein ganzheitliches Lernangebot darstellt. Es verbindet MINT-Kompetenzen mit Denk- und Sozialkompetenzen. Gerade im Kontext der aktuellen Bildungsdiskussion (Stichwort „21st Century Skills“ oder in Deutschland „Kompetenzen für die digitale Welt„) erfüllt das Spiel viele Kriterien: Kritisches Denken, Problemlösen, Zusammenarbeit und ein grundlegendes Verständnis für Technologie. Lehrkräfte können also sicher sein, dass sie mit diesem einen Material gleich auf mehreren Bildungszielen gleichzeitig einzahlen.

Mögliche Erweiterungssets und ergänzende Produkte innerhalb der HABA-Digitalwelt

Das „Maschinelles Lernen“-Starterset ist Teil einer größeren Produktfamilie, der HABA Pro Digital Starter Lernspielreihe. Diese Reihe umfasst insgesamt zehn verschiedene Spiele, die alle darauf abzielen, Kindern verschiedene Aspekte der digitalen Welt und der Informatik näherzubringen – und zwar analog und spielerisch. Jedes Set widmet sich einem speziellen Thema oder Prinzip aus der Computerwelt. Zusammen ergeben sie eine vielseitige Sammlung, die man quasi als Curriculum für frühe informatische Bildung betrachten kann. Hier ein Überblick über einige der ergänzenden Spiele in der Digital Starter Reihe:

- Neuronale Netze: In diesem Spiel lernen Kinder mit einem Holzlaptop und Tierkarten, wie ein Computer Bilder unterscheiden kann – zum Beispiel, wie er Katzenfotos von anderen Tierbildern trennt. Es ist ein vereinfachtes Modell eines neuronalen Netzes, bei dem die Kinder spielerisch nachvollziehen, wie ein Computer anhand von Merkmalen (z.B. „hat Schnurrhaare“) Entscheidungen trifft. Dieses Set führt Grundlagen der KI ein, insbesondere Mustererkennung in Bildern, und fördert analytisches Denken.

- Suchen & Sortieren: Hier geht es – dem Namen entsprechend – um Sortier- und Suchalgorithmen. Die Kinder räumen ein virtuelles unordentliches Kinderzimmer auf und lernen dabei, wie Computer Daten sortieren und wiederfinden. Mit Alltagsgegenständen als Objekten probieren sie unterschiedliche Sortiermethoden aus und stoßen sogar auf Konzepte wie die Binärsuche (natürlich ohne Fachbegriffe, aber im Prinzip). Das Spiel schult systematisches Vergleichen und Kategorisieren.

- Bedingungen & Schleifen: Dieses Würfelspiel führt zentrale Bausteine des Programmierens ein: Bedingte Anweisungen (If-Then-Logik) und Schleifen. Die Kinder lernen wichtige Computer-Befehle auf Deutsch und Englisch kennen und müssen sie passend anwenden, um im Spiel vorwärts zu kommen. Es ist eine Art Laufspiel, bei dem Programmierbefehle die Bewegung steuern. So werden Grundkonzepte des Codings früh geübt, und ganz nebenbei verbessert es auch die Sprachkompetenz und das Zählen.

- Coding Architect: In diesem Bauspiel kombinieren Kinder Bausteine und Codekarten, um eigene Bauwerke zu schaffen. Sie lernen, Koordinaten zu lesen und einfache Codes zu entschlüsseln, um Steine richtig zu platzieren. Mit zunehmendem Level bauen sie vom vorgegebenen Plan bis hin zu freien eigenen Konstruktionen. Dieses Spiel verbindet räumliches Denken mit Kodieren und ist besonders für kreative Tüftler spannend.

- Algorithmus (Alltagsalgorithmen): Dieses Brettspiel macht deutlich, dass Algorithmen überall im Alltag zu finden sind. Die Kinder verknüpfen alltägliche Abläufe (Morgenroutine, Rezept kochen etc.) zu logischen Abfolgen – im Grunde erstellen sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen und erkennen, dass sie damit schon einen Algorithmus formulieren. Drei Spielvarianten bieten unterschiedliche Vertiefungen. Hier steht das Prinzip „Algorithmus“ als solches im Mittelpunkt.

- Pfadfinder-Algorithmus: Ein Spiel, bei dem es darum geht, den kürzesten Weg – etwa zum Eiswagen – zu finden. Die Kinder müssen mit begrenzten Ressourcen planen und spielerisch einen Graphen (Wegnetz) nach dem kürzesten Pfad durchsuchen. Sie lernen heuristisches Denken kennen: Schrittweise Annäherung an optimale Lösungen. Das fördert Entscheidungsfindung und Ausdauer, während es ein grundlegendes Problem der Informatik (Wegsuche) thematisiert.

- Coding Labyrinth: Wieder spielt der Roboterhund WiFi eine Rolle – diesmal muss er durch ein Labyrinth navigieren. Die Kinder agieren teils als WiFi, teils als seine Programmiererin. Ziel ist es, WiFi mit möglichst wenig Schritten ins Ziel zu bringen, indem man Aufgaben auf dem Weg löst. Die Kinder schreiben einfache Codes (in Form von Pfeilen, Schleifen etc.), um den Weg anzugeben. Dabei verstehen sie, was Programmschleifen sind und wie Computer Befehle sequentiell abarbeiten.

- Pixel & Coding Pixel: Diese beiden Legespiele befassen sich mit der digitalen Bilddarstellung. Kinder entdecken, was ein Pixel ist und wie aus einzelnen Farbquadraten schließlich ein ganzes Bild entsteht. Sie lösen Rätsel, bei denen sie verpixelte Bilder erkennen müssen, und lernen, dass Computer Bilder nicht „malen“, sondern kodieren. Im fortgeschrittenen „Coding Pixel“-Spiel erstellen sie sogar selbst Codes, um Bilder auf einem Raster entstehen zu lassen – quasi erste Erfahrungen mit Bildprogrammierung.

All diese Spiele – einschließlich „Maschinelles Lernen“ – sind modular und unabhängig voneinander einsetzbar. Eine Schule kann zunächst nur ein oder zwei Sets anschaffen, die zum aktuellen Unterricht passen, und später weitere ergänzen. Gemeinsam decken sie viele Schlüsselthemen der digitalen Bildung ab: Von Daten und Algorithmen über Programmierung bis hin zu künstlicher Intelligenz und digitalen Medien. Dabei ist die didaktische Herangehensweise immer ähnlich: analoge Materialien, spielerische Challenges, anknüpfend an die Lebenswelt der Kinder, mit anpassbaren Schwierigkeitsstufen. Die wiederkehrenden Figuren (Pixi, Cody, WiFi) und der einheitliche Gestaltungsstil sorgen dafür, dass Kinder, die ein Spiel kennen, sich in einem anderen schnell zurechtfinden – es entsteht eine vertraute Digitalwelt, in der sie sich schrittweise immer weiter vertiefen können.

Neben der Digital Starter Reihe an Spielen gibt es innerhalb der HABA-Digitalwelt auch noch weitere Angebote: HABA betreibt beispielsweise die HABA Digitalwerkstatt, eine Initiative und Reihe von Workshops/Kursen, in denen Kinder im Grundschulalter tatsächlich am Computer oder mit Hardware (z.B. Minirechnern, Robotern) das Programmieren lernen können. Für Lehrkräfte und Schulen bedeutet dies, dass es sowohl unplugged Lösungen (wie die Digital Starter Spiele) als auch Plugged-Aktivitäten (wie die Digitalwerkstatt mit echten Geräten) aus einer Hand gibt. Man kann also nach dem spielerischen Einstieg mit den Brettspielen später auf weiterführende Angebote zurückgreifen, um den Bogen zur echten Computerarbeit zu schlagen.

Abschließend lässt sich sagen: Das Digital Starter Set „Maschinelles Lernen“ ist kein isoliertes Produkt, sondern Teil eines durchdachten, umfassenden Konzepts von HABA, Kinder früh für die digitale Welt zu begeistern. Schulen, die mehr als nur dieses eine Thema abdecken möchten, finden im Sortiment zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten, um ein ganzes Curriculum aufzubauen – vom ersten Algorithmus bis zum komplexeren Puzzle wie dem kürzesten Pfad oder dem Programmieren eigener Pixelbilder. Diese Vielfalt ermöglicht es, digitale Bildung über mehrere Jahre hinweg aufbauend zu gestalten, stets angepasst an das Alter und Entwicklungsniveau der Kinder.

Vorteile beim Einsatz in Bildungseinrichtungen

Die Verwendung des HABA Digital Starter Sets „Maschinelles Lernen“ in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen bietet eine Reihe von Vorteilen, die sowohl pädagogischer als auch praktischer Natur sind. Hier sind die wichtigsten Pluspunkte aus Sicht von Lehrkräften, Schulträgern und natürlich der Lernenden:

1. Spielerischer Zugang zu komplexen Inhalten: Einer der größten Vorteile ist der niederschwellige Einstieg in ein hochkomplexes Thema. Künstliche Intelligenz und Machine Learning werden im öffentlichen Diskurs oft als schwierige, akademische Materie dargestellt. Dieses Lernspiel zeigt eindrucksvoll, dass man grundlegende Prinzipien davon auch schon jungen Kindern vermitteln kann – und zwar so, dass es ihnen Spaß macht. Die abstrakte Theorie wird gar nicht benötigt; stattdessen entsteht Verständnis aus dem Tun heraus. Für Schulen, die dem Bildungsplan entsprechend Digitalisierung und Informatik einführen möchten, ist das ein unschätzbarer Gewinn: Sie können früh ansetzen, ohne ihre Schüler*innen zu überfordern oder zu langweilen.

2. Hohe Motivation und aktives Lernen: Kinder lieben Spiele. Durch den Wettbewerbs- und Rätselcharakter des Sets sind sie hochmotiviert, mitzumachen. Selbst Kinder, die sonst vielleicht weniger Interesse an Mathematik oder Logikaufgaben zeigen, werden hier durch das Setting abgeholt. Das Erfolgserlebnis, ein Rätsel gelöst zu haben, stärkt ihr Selbstvertrauen in die eigene Denkfähigkeit. Diese intrinsische Motivation führt zu einer aktiven Lernhaltung: Die Schüler*innen sind nicht passive Zuhörer, sondern Gestalter und Entdecker. Aus pädagogischer Sicht ist dies ideal, denn Lerninhalte, die eigenaktiv erarbeitet wurden, bleiben besser hängen.

3. Förderung wichtiger Kompetenzen (über Fachgrenzen hinweg): Wie im vorherigen Abschnitt dargestellt, fördert das Spiel eine Bandbreite an Kompetenzen – von Logik und Problemlösen über Zusammenarbeit bis zur Konzentration. Schulen sind heutzutage angehalten, fächerübergreifende Kompetenzen zu vermitteln (Kommunikation, kritisches Denken etc.). Ein Material wie dieses trägt dazu bei, ohne dass man separate Trainingseinheiten für diese Soft Skills abhalten muss. Während die Kinder sich auf die inhaltliche Aufgabe konzentrieren, trainieren sie „nebenbei“ solche Fähigkeiten. Insbesondere die Förderung von Computational Thinking (zerlegen eines Problems, Muster finden, Algorithmen entwickeln) wird oft als Bildungsziel genannt – hier hat man ein Werkzeug, um das greifbar umzusetzen.

4. Keine technische Ausstattung notwendig: In vielen Schulen – gerade der Primarstufe – ist die digitale Infrastruktur noch im Aufbau. Nicht jeder Klassenraum hat Computer oder stabile Internetverbindung. Das HABA-Set umgeht dieses Problem elegant, da es komplett ohne elektronische Geräte auskommt. Damit ist es universell einsetzbar, selbst in Räumen ohne Strom oder draußen bei schönem Wetter. Dieser Vorteil sollte nicht unterschätzt werden: Schulen können sofort mit dem Thema digitale Bildung beginnen, ohne erst teure Hardware anschaffen zu müssen. Für Schulträger mit knappen Budgets ist es attraktiv, dass ein vergleichsweise kostengünstiges Set (im niedrigen zweistelligen Euro-Bereich) so viel Lerneffekt bietet, im Gegensatz zu einem Klassensatz Tablets.

5. Hohe Flexibilität und Anpassbarkeit: Das Spiel ist variabel einsetzbar. Dank der vier Schwierigkeitsstufen können sehr heterogene Lernvoraussetzungen berücksichtigt werden. Lehrer*innen können ein Level wählen, das zur Altersgruppe passt, und bei Bedarf individuell differenzieren – z.B. einer stärkeren Gruppe ein komplexeres Muster geben, während eine andere Gruppe mit einer einfacheren Regel übt. Zudem kann das Material sowohl im Frontalunterricht (mit Visualisierung für alle) als auch in Gruppenarbeit oder Einzelbetreuung genutzt werden. Diese Flexibilität erleichtert es, das Spiel in verschiedene pädagogische Konzepte zu integrieren, seien es klassische Unterrichtsstunden, offene Lernformen oder Projekteinheiten. Darüber hinaus ist die Mehrsprachigkeit der Anleitung ein Vorteil für Schulen mit bilingualem Konzept oder für den Einsatz im Sprachunterricht (z.B. Begriffe in Englisch kennenlernen während des Spiels).

6. Langlebiges, kindgerechtes Material: HABA ist bekannt für Qualität, und das merkt man auch bei diesem Set. Die Verarbeitung der Spielmaterialien ist robust und auf den Dauereinsatz ausgelegt. Anders als digitale Lern-Apps, die ständig Updates brauchen oder nach einigen Jahren veralten, ist ein gut gepflegtes Holzspiel zeitlos nutzbar. Es gibt keine technischen Ausfälle, keine Gefahr von „Softwareproblemen“. Damit bietet das Set eine hohe Investitionssicherheit – es kann über viele Jahrgänge hinweg immer wieder verwendet werden. Zudem schätzen viele Pädagoginnen, dass Kinder hier mal ohne Bildschirm auskommen: Gerade in Zeiten, wo Schülerinnen ohnehin viel Zeit vor Displays verbringen, ist ein haptisches Lernangebot eine willkommene Abwechslung, die trotzdem digitale Inhalte transportiert.

7. Positive Wahrnehmung bei Eltern und Öffentlichkeit: Schulen, die solche modernen Lernspiele einsetzen, signalisieren damit Innovationsfreude und ein Verständnis für zeitgemäße Bildung. Eltern schätzen es oft, wenn anspruchsvolle Themen auf kindgerechte Weise vermittelt werden und nicht erst „später irgendwann“ im Lehrplan auftauchen. Ein Grundschulrektor berichtete etwa, dass das Digital Starter Set in einer Projektwoche zum Thema Zukunftstechnologien bei den Eltern auf großes Interesse stieß – man war überrascht und erfreut, dass schon Zweitklässler spielerisch KI kennenlernen. Diese Öffentlichkeitswirkung kann helfen, das Schulprofil im Bereich MINT/ Digitalisierung zu schärfen. Zudem beruhigt es Eltern, dass hier digitale Bildung ohne übermäßigen Medienkonsum stattfindet.

8. Unterstützung durch Hintergrundmaterial und Weiterbildung: HABA Pro liefert nicht nur das Spiel, sondern auch Unterstützung für die Lehrkräfte. Das beiliegende Begleitheft erläutert die wissenschaftlichen Hintergründe in einfacher Form. Darüber hinaus gibt es vom Entwickler-Team (Uni Bamberg) und HABA online zusätzliche Infos, Videos und Erklärungen zum Konzept der Digital Starter Spiele. Lehrkräfte stehen also nicht allein da, sondern können auf didaktische Hinweise zurückgreifen. Dieser Support, kombiniert mit der Einfachheit des Spiels, nimmt vielen Pädagog*innen die Scheu vor einem Thema, das vielleicht nicht zu ihrem eigenen Ausbildungs-Schwerpunkt gehörte.

In Summe machen diese Vorteile deutlich: Das Digital Starter Set „Maschinelles Lernen“ bietet einen großen pädagogischen Mehrwert mit vergleichsweise geringem Aufwand. Es unterstützt Schulen dabei, abstrakte Zukunftsthemen konkret und kindgerecht zu vermitteln, fördert vielfältige Kompetenzen und ist dabei praktisch gut handhabbar.

Herausforderungen bei der Einführung und Nutzung

Trotz aller Vorteile gibt es natürlich auch einige Herausforderungen und Punkte, die bei der Einführung des Digital Starter Sets in der Praxis bedacht werden sollten. Ein realistischer Blick darauf hilft, den Einsatz optimal zu planen und mögliche Hürden zu überwinden:

1. Einarbeitung und Verständnis des Konzepts durch die Lehrkraft: Auch wenn keine speziellen Informatikkenntnisse nötig sind, muss die Lehrperson das Spielprinzip gründlich verstanden haben, um es erfolgreich moderieren zu können. Insbesondere die Übertragung auf das echte Prinzip des maschinellen Lernens erfordert etwas Reflexion. Manche Lehrkräfte, die selbst wenig Berührung mit Informatik hatten, könnten Anfangsberührungsängste haben: „KI in der Grundschule – kann ich das überhaupt vermitteln?“ Hier ist es wichtig, dass sich die Lehrperson die Zeit nimmt, ein-zwei Proberunden (evtl. mit Kolleginnen) zu spielen und das Begleitmaterial zu lesen. Diese Vorbereitung kostet etwas Zeit, ist aber notwendig, damit im Unterricht dann alles reibungslos läuft. Eine mögliche Lösung ist, schulintern kleine Fortbildungen oder Vorführstunden zu organisieren, in denen jemand, der das Konzept schon kennt (evtl. derdie Medienpädagogin oder Informatiklehrerin der Schule), das Spiel vorstellt.

2. Anfangsaufwand bei der Organisation: Möchte man das Spiel mit einer ganzen Klasse verwenden, muss man logistisch planen, wie man die Schüler*innen aufteilt und allen eine sinnvolle Beschäftigung gibt. Da das Set standardmäßig für zwei Spielende gedacht ist, benötigt man ggf. mehrere Exemplare, wenn viele parallel spielen sollen. Für eine Klasse mit 24 Kindern beispielsweise bräuchte man theoretisch 12 Sets, wenn alle in Zweierpaaren gleichzeitig spielen sollten – was finanziell und organisatorisch kaum realistisch ist. Praktischer ist es, in Stationen oder Kleingruppen zu arbeiten. Dennoch: Schulen müssen entscheiden, wie viele Sets angeschafft werden, um ihre Bedürfnisse abzudecken. Jedes zusätzliche Set bedeutet natürlich einen zusätzlichen Kostenpunkt (auch wenn diese im Vergleich zu manch anderer Anschaffung moderat sind). Eine Herausforderung kann also sein, die Finanzierung für mehrere Spiele sicherzustellen, falls man großflächig damit arbeiten möchte. Hier kann eventuell der Elternverein oder Fördermittel für digitale Bildung einspringen. Alternativ kann man im Kollegium absprechen, dass z.B. zwei Sets angeschafft werden, die dann von allen Klassen abwechselnd genutzt werden (Bibliotheksprinzip).

3. Altersgemäße Vermittlung und evtl. Enttäuschung bei höheren Klassen: Während jüngere Kinder das Material erfahrungsgemäß begeistert aufnehmen, kann es bei älteren Schülerinnen (Sek I) vorkommen, dass sie das Setting zunächst als „Babykram“ abtun – bunte Holzklötzchen erscheinen einem Zwölfjährigen eventuell weniger cool als ein Computerspiel. Hier ist die Herausforderung, die Akzeptanz herzustellen, indem man den Sinn erklärt: Etwa kann man den älteren Schülerinnen klar sagen, dass dies ein vereinfachtes Modell für einen echten KI-Algorithmus ist, quasi eine Simulation zum Anfassen. Wenn sie verstehen, dass dahinter ein echter wissenschaftlicher Gedanke steckt, sind sie meist bereit, sich darauf einzulassen. Außerdem kann man bei älteren SuS den Wettkampf-Charakter betonen: Wer schafft Level 4 am schnellsten? Eine weitere Möglichkeit ist, die Schüler*innen selbst in die Rolle von Tutoren schlüpfen zu lassen, die mit jüngeren das Spiel spielen – so fühlen sie sich nicht unterfordert, sondern verantwortlich. Die Herausforderung besteht also darin, das Design altersgerecht zu kontextualisieren, was bei guten Erklärungen jedoch gelingen kann.

4. Gefahr der Verkürzung des KI-Konzepts: Ein didaktischer Stolperstein könnte sein, dass Kinder (oder auch Erwachsene) nach dem Spiel ein vereinfachtes Verständnis von KI behalten, das nicht in allen Punkten korrekt ist. Beispielsweise könnte der Eindruck entstehen: „Eine KI ist wie ein Hund, der eine Regel lernt und dann immer anwenden kann.“ In der Realität ist Machine Learning natürlich komplexer, oft probabilistisch und fehleranfällig. Diese Reduktion ist zwar für das Alter angemessen, aber Lehrkräfte sollten darauf achten, keine falschen Vorstellungen zu verfestigen. Es empfiehlt sich, nach dem Spiel in einfachen Worten darauf hinzuweisen, dass echte Maschinen manchmal viele mehr Beispiele brauchen oder dass es auch Fälle gibt, wo der Computer falsch liegt. Die Balance zwischen Vereinfachung und Korrektheit zu halten, ist eine kleine Herausforderung, die aber mit einem aufgeklärten Auswertungsgespräch gemeistert werden kann. Später, in höheren Klassen, kann man an das angeknüpfte Wissen anknüpfen und es schrittweise verfeinern.

5. Betreuung und Classroom-Management: Gerade in den Anfangsphasen benötigen die Kinder Anleitung, um das Spiel richtig zu spielen. Wenn mehrere Gruppen parallel spielen, muss die Lehrperson den Überblick behalten: Welche Gruppe braucht Hilfe? Hat jede Gruppe verstanden, wie sie die Regel überprüft? Es kann hektisch werden, wenn viele Fragen gleichzeitig auftauchen. Das erfordert ein gutes Classroom-Management. Eine mögliche Herausforderung ist auch, dass ungeduldige Kinder als Programmierer vielleicht zu schnell verraten wollen, wo die Knochen liegen, oder WiFi-Kinder vorzeitig schummeln wollen (in Päckchen linsen). Hier muss die Lehrkraft für faire Spielregeln sorgen und ggf. intervenieren, um den Lernerfolg nicht zu mindern. Diese pädagogischen Feinheiten sind aber Teil nahezu jeder Gruppenarbeit und lassen sich durch klare Anleitung und Spielregeln (im doppelten Sinne) handhaben.

6. Materialpflege und Vollständigkeit: Bei regelmäßigem Einsatz im Schulalltag kann es passieren, dass mal ein Teil verloren geht – sei es ein kleiner Holzknochen oder ein Kartenplättchen. Ein fehlendes Element kann das Spiel unbrauchbar machen (z.B. wenn eine bestimmte Farbe nicht mehr vorhanden ist). Daher besteht die Herausforderung, das Set vollständig zu halten. Lehrerinnen müssen ein Auge darauf haben, dass am Ende jeder Nutzung alle Teile wieder eingesammelt werden. Es kann sinnvoll sein, das Material nach jeder Verwendung zu zählen oder von den Schülerinnen zählen zu lassen. Einige Schulen schaffen auch kleine Ersatzteilsätze an (z.B. kann man notfalls einen verlorenen Holzknochen durch einen anderen Marker ersetzen). Insgesamt ist dies kein großes Problem, erfordert aber etwas Disziplin im Umgang mit dem Spiel.

7. Integration in den Lehrplan: So nützlich das Spiel ist – es muss im Schulalltag auch zeitlich untergebracht werden. Lehrkräfte stehen oft unter Druck, alle curricularen Inhalte zu schaffen. Ein spielerisches Projekt mag da als Zusatz erscheinen, den man erst mal einbauen muss. Die Herausforderung besteht also darin, das Material so einzusetzen, dass es nicht als „Extra“ wahrgenommen wird, sondern als Teil der Erreichung von Lehrplanzielen. Wenn ein Lehrplan bisher noch keine expliziten Vorgaben zu Informatik in der Grundschule hat, muss die Lehrkraft eigeninitiativ Raum dafür schaffen. Das erfordert Engagement und Überzeugungskraft gegenüber Kollegen oder Schulleitung, warum diese 2-3 Stunden für das KI-Spiel gut investiert sind. Hilfreich ist es, die Kompetenzziele (wie oben beschrieben) herauszustellen, um zu zeigen, dass das Spiel sehr wohl Bildungsstandards erfüllt (z.B. Problemlösen, Logik – das sind auch Teile des Mathe- und Sachunterrichts). Sobald der Mehrwert erkannt ist, lässt sich die Integration rechtfertigen. Aber dieser Schritt – das Verankern im Schulprogramm – ist eine Aufgabe, die proaktiv angegangen werden muss.

Trotz dieser Herausforderungen ist zu betonen: Keine davon ist unüberwindbar. Vielmehr handelt es sich um typische Anfangshürden, die bei der Einführung jedes neuen Lehrmittels auftreten können. Mit guter Planung, etwas Einarbeitung und Unterstützung durch Kolleg*innen lassen sich die Schwierigkeiten minimieren. Viele Lehrkräfte berichten, dass nach den ersten Durchläufen die anfängliche Skepsis verflogen war und das Spiel reibungslos in den Alltag integriert werden konnte. Wichtig ist, realistische Erwartungen zu haben und das Tool als das zu sehen, was es ist: eine Bereicherung, aber kein Wundermittel, das ohne pädagogisches Zutun alle Probleme löst. In kompetenten Händen jedoch entfaltet es seinen vollen Wert.

Erfahrungsberichte und exemplarische Einsatzszenarien

Da das Digital Starter Set „Maschinelles Lernen“ noch relativ neu auf dem Markt ist, stehen umfangreiche Langzeiterfahrungen aus Schulen erst am Anfang. Dennoch gibt es bereits erste Erfahrungsberichte und Rückmeldungen von Pädagog*innen, die das Spiel getestet oder im Unterricht ausprobiert haben. Außerdem lassen sich auf Basis der bisherigen Anwendungen einige exemplarische Szenarien skizzieren, wie das Set in der Praxis eingesetzt werden kann:

Erste Rückmeldungen von Lehrkräften: Ein Grundschullehrer, der das Spiel in einer 3. Klasse einsetzte, berichtete begeistert, dass die Schülerinnen und Schüler kaum genug davon bekommen konnten. Er hatte das Spiel zunächst im Rahmen einer Projektwoche zum Thema „Unsere digitale Welt“ vorgestellt. Nach einer gemeinsamen Einführung durften die Kinder in wechselnden Paaren die verschiedenen Level ausprobieren. Laut seiner Aussage waren einige so vertieft, dass sie auch in der Pause weiterspielen wollten, um das Rätsel zu lösen. Besonders erfreut zeigte er sich darüber, dass auch Kinder mit sonst geringer Ausdauer plötzlich sehr konzentriert blieben – offenbar weckte der Detektivspiel-Charakter ihren Ehrgeiz. Diese Erfahrung deckt sich mit dem allgemeinen Befund, dass Gamification-Elemente im Unterricht die Motivation steigern.

Szenario: Einsatz im Informatikunterricht (Klasse 6): In einer Sek-I-Schule wurde das Set als Einstieg in eine Einheit zu Künstlicher Intelligenz genutzt. Die Lehrerin hatte eine interaktive Tafel und legte unter die Dokumentenkamera ein vorbereitetes Level-3-Szenario. Zunächst erklärte sie der Klasse, dass WiFi (als KI) nun lernen muss, Knochen zu finden, und fragte, wie man das wohl anstellen könnte. Die Schülerinnen waren neugierig – viele hatten von KI gehört, konnten es aber nicht recht fassen. Dann spielte sie mit zwei Freiwilligen eine Runde vor der ganzen Klasse. Die restlichen Schüler fieberten mit und riefen zwischendurch Tipps („Nimm doch mal ein gepunktetes Paket!“). Nach der Auflösung diskutierte die Klasse: „Was haben wir gerade getan? Wie ähnelt das dem, was ein Computer macht?“. Überraschend viele konnten analogisieren: „Wir haben aus Beispielen eine Regel gelernt – das macht doch eine KI auch, oder?“. Anschließend konnten die Schülerinnen in Gruppen das Spiel selbst spielen (die Schule hatte vier Sets angeschafft, so bildeten sie vier Gruppen zu je ~5 Schülern). Jede Gruppe stellte am Ende ihr gefundenes Muster vor. Die Lehrerin berichtet, dass dieser praktische Einstieg später half, als sie echte Computerbeispiele zeigte – etwa ein einfaches Machine-Learning-Beispiel am Laptop – denn die Schüler*innen konnten stets Bezug nehmen: „Ach, das ist jetzt wie WiFi damals bei den Paketen.“ Dieser Einsatz zeigte, dass das Set auch in einer größeren Gruppe funktioniert, wenn es gut moderiert wird.

Szenario: Lernstation im offenen Anfang: Eine Grundschullehrerin integrierte „Maschinelles Lernen“ in den offenen Anfang ihres Unterrichts. Sie hat eine kleine Ecke im Klassenzimmer eingerichtet, wo das Spiel aufgebaut werden kann. Jeden Morgen, wenn die Kinder ankommen, dürfen zwei Kinder dort für 10-15 Minuten eine Runde spielen, bevor der eigentliche Unterricht beginnt. Die Kinder rotieren täglich, sodass jeder mal dran kommt. Die Lehrerin berichtet, dass diese Station sehr beliebt ist – oft würden die Kinder freiwillig noch eine zweite Runde spielen, wenn Zeit bleibt. Interessanterweise beobachten auch andere Mitschüler, die gerade nicht spielen, das Geschehen und raten manchmal mit, was die Regel sein könnte. So entsteht schon vor Stundenbeginn eine rege Kommunikation über Muster und Logik. Die Lehrerin schätzt, dass dadurch das logische Denken quasi „im Vorbeigehen“ trainiert wird, und es sei ein schöner ruhiger Start in den Tag, der die Kinder geistig aktiviert. Dieses Beispiel zeigt, dass das Set nicht nur im klassischen Unterrichtssetting, sondern auch in Freiarbeitsphasen und offenen Lernformen einen Platz finden kann.

Szenario: Einsatz in der Sonderpädagogik: Eine Förderschullehrerin in einer Schule für Kinder mit Lernbeeinträchtigungen nutzte das Spiel im Einzelfördersetting. Sie arbeitete mit einem 10-jährigen Schüler, der große Schwierigkeiten in Mathematik hatte und dem schnell die Motivation ausging. Über das Thema „Roboterhund“ und das Versprechen eines Spiels ließ er sich darauf ein. Die Lehrerin spielte dabei immer die Rolle von WiFi, während der Junge die Regeln festlegte (also die Knochen versteckte). Er musste somit umgekehrt lernen, sich eine Regel auszudenken, die nicht zu einfach, aber machbar ist. Anschließend tauschten sie die Rollen. Dieses Vorgehen half dem Schüler, systematisches Denken zu üben, ohne dass er es als anstrengende Übung empfand. Er wollte den „Computer“ (die Lehrerin als WiFi) herausfordern, und im Gegenzug anspornte es ihn, selbst die Regel der Lehrerin zu knacken. Die Förderschullehrerin berichtete, dass der Schüler durch dieses Spiel an Selbstvertrauen gewann – er merkte, dass er ebenfalls clevere Rätsel erstellen konnte und dass logisches Denken ihm in einem Spiel liegt. Dies ist ein schönes Beispiel, wie das Material im Förderbereich genutzt werden kann, um individuell auf ein Kind einzugehen und Erfolgserlebnisse zu schaffen.

Resonanz der Kinder: Aus den bisherigen Einsätzen zeichnen sich ein paar typische Reaktionen der Kinder ab. Zunächst sind sie meist gespannt und finden das Material ansprechend („Oh, wie schön bunt! Was macht der Hund?“). Während des Spiels zeigen viele einen erstaunlichen Ehrgeiz – es wird leise gerätselt, konzentriert geschaut, manchmal auch laut überlegt. Gerade wenn es knapp wird und die erste Vermutung nicht stimmt, spürt man förmlich, wie die Köpfe weiter rattern. Haben sie die Lösung gefunden, platzt oft die Freude heraus: ein Jubeln oder stolzes Präsentieren der entdeckten Regel vor der Gruppe ist keine Seltenheit. Diese positive emotionale Verknüpfung mit einem Lerneffekt ist genau das, was Lehrkräfte sich wünschen. Natürlich gibt es auch Kinder, die zunächst frustriert sind, wenn sie nicht sofort draufkommen. Hier zeigt die Erfahrung: mit ein bisschen Zuspruch („Schau noch mal genau hin, was fällt dir auf?“) und Hilfestellungen bleiben aber fast alle am Ball. Das spielerische Umfeld nimmt viel vom Druck weg, den Kinder bei klassischen Testsituationen empfinden könnten.

Lehrerkommentare: Lehrer*innen, die das Set ausprobiert haben, heben häufig hervor, wie überrascht sie waren, dass schon junge Kinder zum Beispiel die ODER-Regeln verstehen konnten. Eine Pädagogin meinte: „Ich hätte nie gedacht, dass meine Zweitklässler solche logischen Kombinationen durchschauen können – aber im Spiel war es ganz natürlich für sie.“ Ein anderer Kommentar aus einer Lehrerfortbildung war: „Das Material hat mir als Lehrperson geholfen, selbst das Prinzip von Machine Learning besser zu durchdringen, weil ich es mal greifbar vor mir hatte.“ Dieses Feedback deutet darauf hin, dass nicht nur die Schüler, sondern auch wir Lehrende durch solche spielerischen Zugänge lernen können.

Übertragbarkeit und Anschluss: In einigen Erfahrungsberichten wird auch diskutiert, wie man nach dem Spiel weiter vorgehen kann. Ein Vorschlag war, im Anschluss an das analoge Spiel eine digitale Anwendung zu zeigen, z.B. ein ganz simples Machine-Learning-Experiment am Computer (etwa ein Programm, das Formen unterscheidet, oder ein kindgerechtes KI-Spiel online). Die Motivation und das Grundverständnis aus dem analogen Spiel können dann auf die digitale Ebene übertragen werden. So ein Medienwechsel bietet sich besonders in höheren Klassen an, um deutlich zu machen, dass das, was eben analog passiert ist, auch digital in echten Maschinen passiert. Erste Praxisbeispiele zeigen, dass Schüler*innen nach dem Spielen des HABA-Sets aufmerksamer und interessierter an solche Computer-Demos herangehen und bessere Fragen stellen, weil sie ein mentales Modell entwickelt haben.

Insgesamt zeichnen die bisherigen Erfahrungen ein positives Bild: Das HABA Pro Digital Starter Set „Maschinelles Lernen“ bewährt sich als effektives Lernspiel, das in verschiedenen Settings einsetzbar ist. Ob als kurzer Impuls im Unterricht, als zentrales Element einer Lerneinheit oder als Förderinstrument – es scheint sich stets eine lebhafte Lernatmosphäre zu entwickeln, in der Kinder mit Eifer und Freude bei der Sache sind. Konkrete Fallberichte untermauern die theoretischen Vorteile, die man dem Konzept zuschreibt. Natürlich werden künftige Einsätze noch mehr Erkenntnisse bringen, beispielsweise zur Frage, wie oft man das Spiel einsetzen kann, bevor der Neuheitsreiz nachlässt. Doch dank der Variation durch unterschiedliche Level und Regeln ist zu erwarten, dass es länger spannend bleibt. Ein Lehrer formulierte es so: „Meine Schüler fragen jede Woche, ob WiFi mal wieder Knochen suchen darf – das sagt eigentlich alles.“

Fazit

Das HABA Pro Digital Starter Set „Maschinelles Lernen“ zeigt exemplarisch, wie moderne Bildung die Brücke zwischen Spiel und Lernen, Analogem und Digitalem schlagen kann. Durch eine liebevoll gestaltete Spielumgebung mit Holzfiguren und einfachen Regeln wird ein hochaktuelles Thema – das Lernen von Künstlicher Intelligenz – für Kinder greifbar. Der Bericht hat die vielfältigen Facetten beleuchtet: von der detaillierten Produktbeschreibung über das zugrunde liegende pädagogische Konzept bis hin zu praktischen Einsatzmöglichkeiten und Erfahrungswerten.

Für Bildungseinrichtungen bietet dieses Lernspiel eine Chance, digitale Grundbildung bereits im frühen Alter zu verankern, und das auf eine Weise, die Freude bereitet und nachhaltig wirkt. Die Kinder erwerben beim Spielen ganz nebenbei wichtige Kompetenzen wie logisches Denken, Mustererkennung und Teamfähigkeit. Lehrkräfte erhalten ein Werkzeug, um abstrakte Inhalte anschaulich zu vermitteln, ohne dafür aufwändige Technik zu benötigen.

Natürlich gilt es, anfangs einige Hürden – von der Einarbeitung bis zur organisatorischen Planung – zu meistern. Doch die positiven Rückmeldungen und die strahlenden Augen der Kinder, wenn Roboterhund WiFi alle Knochen gefunden hat, machen deutlich: Der Aufwand lohnt sich. Das Set fügt sich als Teil der HABA-Digitalwelt in ein größeres Konzept ein, das Kindern einen spielerischen Einstieg in die Informatik ermöglicht.

In einer Zeit, in der Begriffe wie KI, Algorithmen und digitale Kompetenz immer früher in den Fokus rücken, liefert HABA Pro mit dem Digital Starter „Maschinelles Lernen“ ein durchdachtes, didaktisch fundiertes und praxisnahes Material. Es ermöglicht Lehrkräften, Zukunftsthemen heute schon kindgerecht anzugehen. Damit leistet es einen Beitrag dazu, Schüler*innen nicht nur zu Konsumenten digitaler Technologien zu erziehen, sondern zu verstehenden Nutzern – und vielleicht weckt es bei dem einen oder der anderen sogar die Lust, später selbst einmal die Welt der KI mitzugestalten.

Alles in allem kann das Fazit nur lauten: Maschinelles Lernen spielerisch begreifen – mit diesem Starter Set wird dieses ambitionierte Ziel im Schulalltag greifbar. Schulen und Bildungsträger, die auf der Suche nach innovativen Lernmitteln für die digitale Bildung sind, finden hier ein überzeugendes Angebot, das Pädagogik und Technologie auf einzigartige Weise verbindet.